- 세상에는 아름다운 것들이 아주 많이 있다. 우리가 미처 깨닫지 못하거나, 혹은 깨닫더라도 금방 놓치고 지나갈 뿐.

- U+스테이지에서 세 번째로 보게 된 공연. 첫번째 공연은 컨테이너형 공간에 들어가서 체험하는 형태의 극이었고, 두번째 공연은 앞쪽 무대에서 공연이 이루어지고 나머지 세 공간에서 좌석이 나오는 형태였다. 오늘 본 연극은 좌석이 사방에 있고, 가운데 공간에서 연기자가 돌아다니며 연기를 보여주는 형태. 극에 맞춰 다양한 형태로 공연장이 변화하는데, 다음번 공연에서는 어떤 모습이 되어있을지 궁금해졌다.

- 1인극이자, 연기라기보단 워크숍?의 느낌이 강한 극. 객석에 입장하면 연기자 분이 관객들에게 말을 걸어주시고, 핸드크림도 빌려주시면서 분위기를 풀어주신다. 극 초반부터 중간중간 관객분들이 참여하는 부분이 있고, 연기자분이 잘 이끌어주셔서 모두들 어색해하지 않고 즐겁게 공연을 만들어주셨다. 어떤 부분은 처음부터 끝까지 배우분이 정해진 대사를 미리 알려주시고(가끔 관객분들이 다른 이야기를 하시면 연기자분이 다시 원래의 스토리로 끌어가주신다 ㅋㅋ) 어떤 부분에서는 관객분이 대사를 만들어서 이야기하기도 했다. 아마도 매 공연은 연기자에 따라, 그리고 관객분들에 따라 다른 공연이 만들어지겠지. 극예술의 휘발성을 가장 극명하게 살린 부분이 아닐까 싶었다.

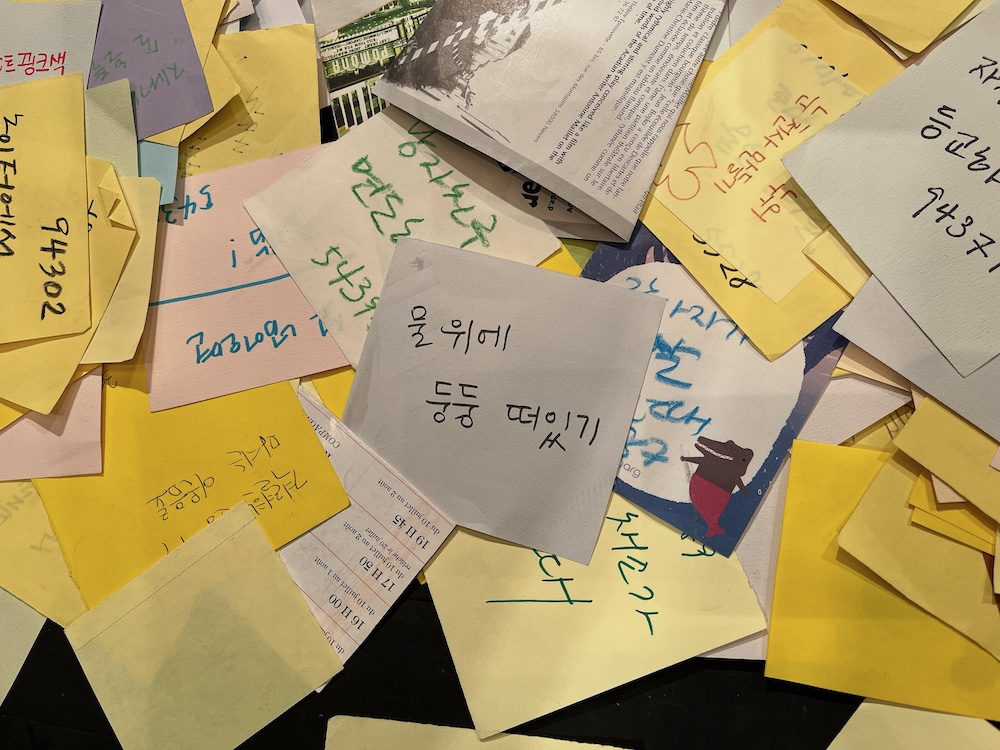

- 다른 의미에서 이러한 '일회성'을 깨닫게 된 부분은, 극 마지막에 리스트를 완전히 무대 중앙에 엎어버리는 장면이었다. 상담을 받으며 주인공은 자신이 적어내려간 리스트가 담긴 박스를 들고 와 무대에 펼쳐놓고, 몇 가지 리스트에 대한 물건들을 들어보이며 이야기를 이어나갔다. 그리고 마무리. 연기자는 관객들에게 남겨진 리스트, 포스트 잇은 관객들이 자유롭게 둘러보아도 된다고 친절하게 안내해주신 후 공연장을 나선다.

아래 사진에도 담겨있지만, 이렇게 엎어진 리스트는 무질서하게 놓여있다. 십수장의 종이가 포개져있기도 하고, 어떤 종이는 쓰여진 내용이 위를 향해있어서 바로 읽을수 있지만, 어떤 종이들은 엎어진 면에 내용이 써있어 뒤집지 않으면 읽을 수 없다. 용기내어 하나하나 종이에 쓰여진 리스트를 살펴보고, 종이뭉치를 엎어가며 최대한 많은 내용을 눈에 담아보려 했지만 퇴장하는 동안 이 모든 것을 다 확인하는 것은 불가능하다. 그저 내 손이 닿는 곳에 있는 몇몇개의 리스트만 조심스레 살펴볼 수 있을 뿐이다. 객석을 나오면 자신이 생각하는 빛나는 순간을 적어서 붙이게 되는데, 아마도 이 리스트들 또한 내일의 공연 후 박스에 담기지 않을까 생각한다. 이렇게 많은 사람들의 빛나는 것들이 계속 쌓이고 쌓이면서 연극은 조금씩 달라진다. 그렇기에 내일의, 내년의, 5년 후의 이 극이 기대된다.

- 주인공이 어릴때 막아보려 했던 사건은 십수년이 흐른 후, 결국 일어나고야 말았다. 그렇지만 주인공의 노력은 절대 헛된 것이 아니었음을 모든 관객들이 잘 알고 있다. 삶이란 죽음이라는 결말이 아닌, 탄생부터 죽음까지의 과정을 의미하는 것이고, 비록 결말은 같았을지라도 주인공의 노력으로 그의 어머니에게는 십수년의 반짝반짝한 시간들이 더 쌓였을 것이기에.

- 극 중간에 LP플레이어로 음악을 듣는 장면이 나오는데, 아마 LP플레이어가 없었다면 주인공이 이야기하는 바를 온전히 받아들이긴 좀 어렵지 않았을까 생각한다. 아주 조심스레, 바늘을 살짝 LP판 위에 올리면, 정해진 순서대로 곡들을 이어 들어야만 하는 매체. 한편 7년이나 지난 후에야 LP판을 열어본 것은 그 시간동안 그 음악을 듣지 않아서만은 아니라는 생각도 들었다. 테이프나 CD, 어쩌면 MP3로 더 쉽고 빠르게 음악을 들을 수 있는 시대에 LP판으로 음악을 듣는다는 건 꽤나 큰 결심이 필요한 일이기에.

- 리스트를 적어나가는 것은 그것이 빛나는 것임을 인지한다는 의미이기도 하다. 나무가지 사이로 비치는 햇살, 뽀송뽀송한 이불, 따뜻한 샤워기 아래에서 멍하니 물 맞고 있기, 유칼립투스 향의 샴푸, 반짝반짝 빛나는 전구가 달린 화장대, 사각거리는 느낌이 좋은 연필을 하얀 종이 위에 적어내려가기, 보들보들한 인형을 꼭 껴안고 있기, 다락방 아래 계단에 걸터앉아 민트맛 사탕을 물고 책장을 넘겨보기. 일상에서 자주 마주치는 것들은 '빛나는 것'으로 이름지어줌에 따라 더 애틋하게 느껴질 것이고, 가끔 일상을 스쳐 지나가던 것들은 그 빛나는 순간을 잡기 위해 노력할 것이다. 그런 의미에서, 연극에서의 리스트와는 다르지만 내겐 이 블로그가 내게 빛나는 것들을 모아두는 아카이브 같은 역할을 한다고 볼 수 있을 것 같다. 그렇게 사용하려고 블로그를 다시 만든 것이기도 하고.

'Diary > 공연관람 기록' 카테고리의 다른 글

| [221221] 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리' (0) | 2022.12.22 |

|---|---|

| [221220] 뮤지컬 '마틸다' 두번째 이야기 (0) | 2022.12.21 |

| [221215] 뮤지컬 '지저스 크라이스트 수퍼스타' 세번째 후기 (1) | 2022.12.15 |

| [221213] 뮤지컬 '이프덴' (0) | 2022.12.14 |

| [221210] 이자람 판소리극 '노인과 바다' (0) | 2022.12.13 |